23-May-2015 05:10 AM

1237595

न कहना नकारात्मकता की निशानी है। किंतु न को नकाराना सकारात्मकता हो सकती है। न के अंतरमन में झांककर देखो तो सकारात्मकता नजर आती है। प्रशासनिक अधिकारी के. सुरेश न के अंतरमन में झांकने वाले ऐसे ही रचनाकार हैं। दुनिया की कुछ अद्भुत क्रांतियां न से ही जन्मी हैं। क्योंकि न के गर्भ में छिपी है ताकत- विरोध की, प्रतिकार की, अन्याय को नकारने की। इसीलिए जब के. सुरेश की पुस्तक न की जीत हुई-सहसा हाथ में पड़ी तो लेखक के रूप में के. सुरेश का नाम और चित्र देखकर पहले तो राग दरबारीनुमा अहसास हुआ।

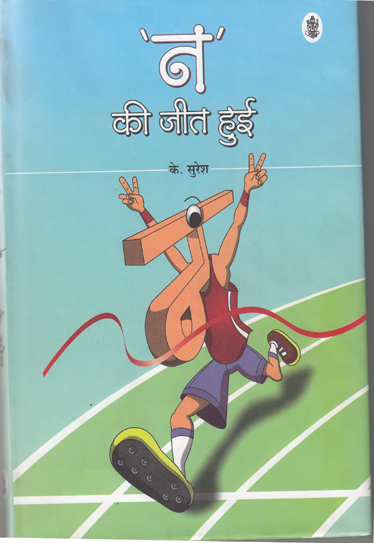

किंतु जब किताब को पढऩे के लिए उसमें धंसने की कोशिश की तो पता चला कि लैफ्ट एलाइंमेंट से कवितानुमा सेटिंग में लिखा गया यह संस्मरणात्मक गद्य महज गद्य नहीं है बल्कि एक काव्यनुमा संस्मरण है जिसमें लेखक ने एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सामने आने वाली चुनौतियों, बाधाओं और परिवेश को कलमबद्ध किया है। हिंदी में सम्भवत: यह पहली पुस्तक देखी। यहां तक कि पुस्तक के स्वगत में अपनी बात रखते हुए भी के. सुरेश काव्यधारा में बह गए हैं। लेकिन उन्होंने भाषायी आतंक फैलाने का प्रयास नहीं किया बल्कि जन-जन की भाषा में जैसा देखा वैसा लिखा। एक बानगी देखिए- कद्दू कद्दू ही होंदा और ढ्ढ्रस् ढ्ढ्रस् ही होंदा। यह भाषायी कमाल पुस्तक मेें कई जगह है। विशेषता यह है कि स्वगत जिस शैली में लिखा है, उसी शैली में पूरी पुस्तक लिखी गई है फिर भी इस किताब की खूबसूरती सबसे पहले संस्मरण न की जीत हुई में झलकती है। किताब के आमुख पर बना व्यंग्य चित्र जिसमें नÓ फिनिशिंग लाइन पर है, बहुत कुछ कह रहा है। यूं तो सारी पुस्तक में हर एक संस्मरण पठनीय और रोचक है लेकिन मुझे खास तौर पर न की जीत हुई ने ज्यादा लुभाया। कभी धन बल, कभी बाहु बल कभी बुद्धि बल।Ó बलों के बगैर काम ही नहीं चलता और निर्बल का काम ही नहीं निकलता। किताब की यह व्यंजना हमारी व्यवस्था पर कठोर प्रहार करती है। किंतु इस मारकता में भी लेखक अपनी बात कहने का सलीका और तरीका तलाश ही लेता है- कभी-कभी जानते हुए भी नÓ की जीत हो जाती है, यह पंक्ति यहीं नहीं रुकती बल्कि वह मिल, प्राइवेट मजदूर से लेकर पुलिस, कपड़ा व्यापारी, मीडिया और तमाशबीन लोगों के बीच पहुंचती है। नवयुग के रचनाकार 70 के दशक में एक वाक्य का अविष्कार कर बैठे- भोगा हुआ यथार्थ। आज तक यह समझ में नहीं आया कि यह यथार्थ भोगा हुआ क्यों लगता है? जिस देश का साहित्य, अध्यात्म और वांग्मय जो भी है बस यही एक पल है, को व्यक्त करता हो उसमें यथार्थ तो केवल आनंदित ही कर सकता है। फर्क यह है कि कुछ आनंद पीड़ा से उपजते हैं- इक उम्र से हूँ लज्जते गिरिया से महरूम!!! जहां दुर्भाग्य (गिरिया) भी आनंद (लज्ज्त) दे वहां यथार्थ भोगने की चीज नहीं होती।

बहरहाल मजदूरों का यह यथार्थ है कि महज 45 लाख रुपए (जिसका बंटवारा बहुतों के बीच होना है) पाकर भी वे पटाखे फोड़ लेते हैं और दिवाली मना लेते हैं लेकिन मील का मालिक करोड़ों की दौलत कमाने के बाद भी यथार्थ को भोगने की कोशिश ही करता है।

इसीलिए वह नÓ ज्यादा आनंददायी है। लडऩा, झगडऩा, मुकाबला करना और इस सब को साक्षी भाव से देखना भी एक न का साक्षात्कार ही है। पुस्तक की दूसरी रचना हम सिंगल ही अच्छे थे, कुछ स्त्री पीडि़तों को प्रसन्न कर सकती है। किंतु उनकी प्रसन्नता शीर्षक तक ही सीमित रहने वाली है क्योंकि रचना के भीतर कहीं भी यह सिंगल रहने की कैफियत इस अंदाज में नहीं दी गई है कि सिंगल रहने में अच्छा लगे। दरअसल सिंगल रहने की कल्पना उस पतिदेव के कष्ट की अभिव्यक्ति है, जो एक अदद भृत्य की तलाश में है। भृत्य की तलाश सत्य की तलाश से भी कठिन है। सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ भृत्य मिलना कठिन होता है और यदि मिल जाए तो फिर वह भृत्य भृत्य ही महज नहीं रह जाता बल्कि जीवन का एक ऐसा अनिवार्य अंग बन जाता है, जिसे जीवित रखने के लिए सांप काटने पर रात भर अस्पताल में जागने पर भी थकान महसूस नहीं होती बल्कि एक वैसी ही खुशी महसूस होती है जो बेटी के आईएएस पास करने पर मिलती है।

रचनाएं तो बहुत हैं और सभी जीवन के अनुभव से जुड़ी हुई हैं। सुरेश की प्रशासनिक क्षमता और लेखन क्षमता में बराबरी की होड़ चल रही है। नागार्जुन की स्मृति को समर्पित यह किताब नागार्जुन के जिस संस्मरण पर समाप्त होती है, वह बड़ा मार्मिक और हृदय को छू जाने वाला है। जमाने से जीते किंतु कैंसर से पराजित नागार्जुन की मृत्यु सचमुच न की ही जीत थी। एक ऐसी न जो कई हां पर भारी है इसलिए यह संस्मरण भी इस किताब के सारे संस्मरणों पर भारी है।