02-Jul-2020 12:00 AM

1319

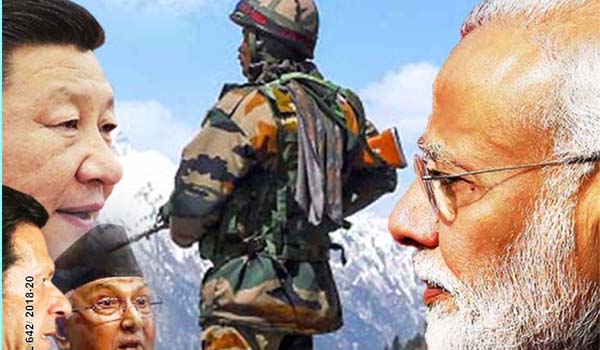

पड़ोसी से अच्छा कोई मित्र नहीं और पड़ोसी से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, इस लोकोक्ति को भारत से अधिक और कौन जान सकता है। क्योंकि इन दिनों भारत अपने पड़ोसी देश चीन की चालबाजी और अन्य पड़ोसियों की दखल अंदाजी से घिरा हुआ है। चौतरफा चुनौतियों के बीच भारत को अपने पड़ोसी देशों से भी जूझना पड़ रहा है। आखिर हमारी विदेश नीति में ऐसी कौन-सी खामी आ गई है, जिसके कारण पड़ोसी देश हमें दुश्मन समझने लगे हैं।

इन दिनों भारत-चीन के बीच तनाव चरम पर है। 45 साल बाद सीमा पर चीनी सैनिकों ने इतने बड़े पैमाने पर हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इस तरह के विवादों की जड़ जहां चीन की विस्तारवादी नीतियों में है, वहीं दूसरी ओर इस हालात के लिए जिम्मेवार भारतीय शासक वर्ग की ढुलमुल कूटनीति भी रही है। चीनी विस्तारवाद का सामना जिस दृढ़ता से किया जाना चाहिए था, उसमें भारत विफल रहा। पिछले सात दशक के दस्तावेज और सबूत यही बताते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस समय पाकिस्तान के साथ ही नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान भी भारत के खिलाफ हो गए हैं। नेपाल से तो अपना बेटी-रोटी का संबंध है। फिर भी नेपाल भारत विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। दरअसल, यह चीन की चालबाजी का परिणाम है। चीन भारत के सभी पड़ोसी देशों पर अपनी मेहरबानियों का बोझ बढ़ाकर उन्हें भारत के खिलाफ उकसा रहा है।

दरअसल, पिछले 6 साल में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी और यूरोप के देशों के साथ दोस्ती और व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। इसका फायदा उठाते हुए चीन ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाए हैं। यही नहीं उसने भारत के खिलाफ उन्हें उकसाने में भी कोर-कसर नहीं छोड़ी है। इसका परिणाम यह है कि आज चीन की चालबाजी का जवाब देने के साथ ही भारत को अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी मोर्चे पर जूझना पड़ रहा है।

रक्षात्मक नीति पड़ रही भारी

यह एक कटु सत्य है कि पाकिस्तान के प्रति आक्रामक भारतीय कूटनीति चीन के सामने रक्षात्मक हो जाती है। वैसे कूटनीति का आक्रामक या दृढ़ होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी दूसरे की सीमा में अतिक्रमण करेंगे। आक्रामकता और दृढ़ता का तात्पर्य और उद्देश्य अपनी सीमा को बचाए रखना भी है। लेकिन भारतीय कूटनीति अभी तक चीनी विस्तारवाद को ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में समझने में विफल रही है। गौर करें तो पाएंगे कि चीन के भौगोलिक विस्तारवाद की नीति में काफी स्पष्टता है। बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण और संधि के भी चीन अपने आसपास के इलाकों पर दावा ठोक सकता है। चीन के भौगोलिक विस्तारवाद का वैचारिक आधार नहीं है। वहीं चीन इतिहास के प्रमाणों को तोड़-मरोड़ कर अपने विस्तारवाद को अंजाम देता रहा है। चीन का भौगोलिक विस्तारवाद चीन की अपनी सुविधा वाले साक्ष्यों पर ही आधारित है। बेशक इन साक्ष्यों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल नहीं है।

गलवान में हमारे 20 बहादुर जवानों के बलिदान ने समूचे देश को गुस्से से भर दिया है। इस घटना से हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची है। अब भारत चीन के दुस्साहस का जवाब कैसे देता है, यह न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि विश्व व्यवस्था पर भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। मौजूदा समय में हमारे पास तीन रणनीतिक विकल्प हैं। पहला, हम दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प के साथ चीन का डटकर मुकाबला करने का निश्चय करें और युद्ध छोड़कर सभी उपलब्ध राजनीतिक एवं कूटनीतिक विकल्पों का उपयोग करें। दूसरा, हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान की कीमत पर गैर-बराबरी वाले कथित दोस्ताना रिश्तों के झूले पर झूलते रहें और शांत बैठ जाएं। युद्ध में कूदने का तीसरा रास्ता 21वीं शताब्दी के इस परमाणु युग में हमारा अंतिम विकल्प ही हो सकता है। इससे पहले कि हम तीन विकल्पों में से कोई एक चुनें, कुछ मूलभूत बातों को समझना आवश्यक है।

समय आ गया है कि राष्ट्रीय संकल्प और स्पष्ट दीर्घकालिक सोच के साथ हर मोर्चे पर चीन से मुकाबले की तैयारी की जाए। इसके लिए भावनाओं के ज्वार पर नहीं, बल्कि आर्थिक विकल्पों पर आधारित तार्किक एवं ठोस रणनीति की जरूरत है। चीन में बने टीवी सेट और मोबाइल तोड़ने से हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होगा। जरूरी है कि हमारा नेतृत्व ऐसे ठोस रणनीतिक और सामरिक समाधान दे, जिससे चीन का मुगालता दूर हो और उसे सबक मिले कि शांति भंग करने की क्या कीमत हो सकती है? सबसे पहले हमें अपने आस-पड़ोस में समर्थन को मजबूत करना होगा। हमें क्वॉड जैसी पहल को भी तेज करना होगा। भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ 2007 में क्वॉड की शुरुआत की थी। इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। हमें क्वॉड को नाटो की तरह सामूहिक रक्षा ढांचे पर संगठित करना होगा, जिसमें एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण माना जाता है और सदस्य देशों की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी होती है। क्वॉड की सदस्यता भी बढ़ाई जानी चाहिए। वियतनाम इसमें शामिल होने का इच्छुक है। मलेशिया की भी इसमें दिलचस्पी हो सकती है।

चीन की सोची समझी रणनीति

कोरोना महामारी के दौरान चीन ने एकाएक अपने कई पड़ोसियों के साथ तनाव क्यों बढ़ाया, यह बड़ा सवाल है। ताइवान सीमा पर चीन की नौसेना और वायुसेना की गतिविधियां तेज हैं। दक्षिण चीन सागर में भी चीन आक्रामक बना हुआ है। इस साल अप्रैल में चीन के समुद्री जहाज ने वियतनाम के समुद्री इलाके में वियतनामी मछुआरों की नाव तोड़ दी थी। मई में दक्षिण चीन सागर में मलेशिया के तेल खनन जहाज और चीन के सर्वे संबंधी समुद्री जहाज का टकराव हो गया। कोरोना संकट के दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर इंडोनेशिया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चीन इंडोनेशिया के विशिष्ट समुद्री आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इधर चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी। मौजूदा दौर में चीन के इस उकसावे वाली रणनीति के कारण तो अपनी जगह हैं ही, वैश्विक परिस्थितियों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। कोरोना महामारी के कारण चीन को कई देशों ने घेरा है और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, ताइवान आदि देशों के बीच बढ़ते तालमेल से चीन खासा नाराज है। चीन की सरकार के मुखपत्र 'ग्लोबल टाइम्स’ ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती नजदीकियों पर चेतावनी भरी टिप्पणियां की हैं। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इस समय ताइवान वियतनाम जैसे देशों को चीन के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक सच्चाई यह भी है कि इस वक्त चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोधी सक्रिय हैं। जिनपिंग ने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी में सक्रिय अपने तमाम विरोधियों को खत्म करने की कोशिश की है। कईयों को जेल भेजा, मौत की सजा दिलवाई। इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक गुट जिनपिंग के खिलाफ मौके की तलाश में है। कोरोना महामारी फैलाने को लेकर चीन की वैश्विक घेरेबंदी हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। बेरोजगारी बढ़ी है, फैक्ट्रियों में उत्पादन घटा है, निवेश और निर्यात भी गिरा है। दूसरी ओर, हांगकांग संकट ने भी जिनपिंग की मजबूत छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि जिनपिंग घरेलू मोर्चे पर स्थिति मजबूत करने और लोगों का ध्यान बांटने के लिए पड़ोसी देशों की सीमाओं पर सैन्य आक्रामकता दिखा रहे हैं।

दूर हो रहे पड़ोसी देश

अब भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध पर बात करें तो पिछले 5-6 सालों में हम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने में कामयाब नहीं रहे हैं। इसका फायदा चीन ने भरपूर उठाया है। चीन भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को एक रक्षा निर्यातक देश बनने में मदद कर रहा है जिससे वह म्यांमार और नाइजीरिया जैसे देशों को हथियार बेच सकेगा। चीन से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर पाकिस्तान अपने दम पर सैन्य हार्डवेयर का उत्पादन शुरू कर सकेगा। यही नहीं चीन भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को लगातार आधुनिक हथियार देता रहा है। पाकिस्तान के अलावा चीन ने नेपाल के साथ भी अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं। नेपाल की वर्तमान सरकार कम्युनिस्ट विचारधारा से काफ़ी प्रभावित है इसलिए भी चीन से नजदीकियां बढ़ा रही हैं। जबकि चीन को इससे दोतरफा लाभ है- एक, उसे नेपाल में बढ़िया बाजार मिला और दूसरा, नेपाल के जरिए वह भारत पर कूटनीतिक व रणनीतिक दबाव बनाने में कामयाब हो रहा है। इसका असर यह हुआ है कि नेपाल ने भारत की सीमा पर चौकियां बनानी शुरू कर दी हैं। वहीं नेपाल ने नया नक्शा भी जारी किया है, जिसमें भारत के कई हिस्से शामिल हैं।

उधर, चीन ने भूटान को भी अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। चीन और भूटान के बीच डोकलाम जैसे सीमा विवाद के अतिरिक्त कोई गतिरोध नहीं है। डोकलाम पठार में चीन के सैन्य दखल को अनदेखा कर भारत ने जिस तरह अपना रणनीतिक हित देखा उसने थिम्पू को बेहद निराश किया है। आज बीजिंग सॉफ्ट पावर डिप्लोमैसी और बेहतर भविष्य के वादे के जरिए भूटान के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है जिससे भारत अपनी जमीन खोता नजर आ रहा है। 1990 के दशक के बाद, चीन आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा निर्माण में बांग्लादेश का बड़ा सहयोगी और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। यही नहीं, बांग्लादेश बेल्ट एंड सिल्क रोड इनिशिएटिव का भागीदार देश है जो भारत के कोलकाता के बेहद करीब से होकर गुजरेगा।

वहीं एक तरफ जहां रोहिंग्या मामले में पूरी दुनिया म्यांमार की आलोचना कर कर रही है वहीं दूसरी तरफ चीन चुपचाप म्यांमार के साथ अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने में लगा हुआ है। राखिने राज्य की स्थिति पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के नए खतरे ने एक बार फिर कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर म्यांमार में चीन की भागीदारी की आवश्यकता को उजागर किया है। म्यांमार के साथ चीन के रिश्ते अतीत की तुलना में अब बेहतर स्थिति में है।

उधर, अफगानिस्तान, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का साझीदार देश है। चीन ने हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में अपनी भागीदारी में लगातार वृद्धि की है। चीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ चतुर्भुज समन्वय और सहयोग तंत्र (क्यूसीसीएम) स्थापित कर बदख्शां प्रांत में एक आधार का निर्माण कर रहा है। साफ है कि पहले आतंकवाद और फिर अमेरिकी सेना की मौजूदगी से पीड़ित अफगानिस्तान को चीन का यह सहारा किसी संजीवनी से कम नहीं है। इसके अलावा चीन मालदीव और श्रीलंका से भी नजदीकी बढ़ा रहा है। वहीं भारत अपने पड़ोसी देशों से लगातार दूर होता जा रहा है। यह चीन के लिए फायदे की नीति साबित हो रही है।

पंगे करता रहा है चीन

मौजूदा वक्त में भारत और चीन दो ऐसे पड़ोसी हैं, जिनके बीच बॉर्डर पर हलचल तो बनी रहती है, लेकिन कभी गोलीबारी नहीं की जाती। चीन की विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए उसकी सेना भारतीय सीमा में हस्तक्षेप की कोशिश करती रहती है, जिसका सेना द्वारा माकूल जवाब दिया जाता है। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि महीनों तक दोनों सेनाएं आमने-सामने आ जाती हैं, मगर टकराव जानलेवा नहीं होता था। गलवान घाटी की घटना ने इस करार को तोड़ दिया है और दोनों तरफ से जवानों की मौत हुई है। यानी एक बार फिर वही दौर वापस आ गया है कि जब भारत-चीन सीमा पर जवानों की मौत होती थी। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा टकराव 1962 में हुआ, जो युद्ध में तब्दील हो गया। 1962 में चीन को जीत मिली थी। कहा जाता है कि भारत युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था, जिसके चलते उसे शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि, उस लड़ाई में भी कुछ क्षण ऐसे रहें जब भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवाया। लेकिन 1967 में तो सेना ने चीन को सबक सिखा दिया। 1967 में भारतीय सैनिकों ने चीन के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था, बल्कि उनके कई बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया था। नाथु ला दर्रे की वो घटना आज भी चीन के लिए बड़ा सबक माना जाती है।

1967 में नाथु ला दर्रे पर हुआ टकराव

1967 का टकराव तब शुरू हुआ जब भारत ने नाथु ला से सेबू ला तक तार लगाकर बॉर्डर को परिभाषित किया। 14,200 फीट पर स्थित नाथु ला दर्रा तिब्बत-सिक्किम सीमा पर है, जिससे होकर पुराना गैंगटोक-यातुंग-ल्हासा व्यापार मार्ग गुजरता है। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन ने भारत को नाथु ला और जेलेप ला दर्रे खाली करने को कहा। भारत के जेलेप ला तो खाली कर दिया, लेकिन नाथु ला दर्रे पर स्थिति पहले जैसी ही रही। इसके बाद से ही नाथु ला विवाद का केंद्र बन गया। भारत ने सीमा परिभाषित तो चीन ने आपत्ति की और हाथापाई व टकराव की नौबत आ गई। कुछ दिन बाद चीन ने मशीन गन फायरिंग की मदद से भारतीय सैनिकों पर हमला किया और भारत ने इसका जवाब दिया। कई दिनों तक ये लड़ाई चलती रही और भारत ने अपने जवानों की पोजिशन बचाकर रखी। चीनी सेना ने 20 दिन बाद फिर से भारतीय इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश की। अक्टूबर 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चो ला में ये घटना हुई थी और ये जगह नाथू ला के पास ही थी। कुछ जवानों की शहादत के बावजूद भारत ने तब भी चीन को करारा जवाब दिया था और चीन को अपने इरादों के साथ पीछे धकेल दिया था। तब भारतीय सेना के ऐसे तेवर देखकर चीन भी हैरान रह गया था। उस समय भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 300 से 400 सैनिक मारे गए थे।

1975 में चीन ने भारतीय सेना पर अटैक किया

1967 की शिकस्त चीन कभी हजम नहीं कर पाया और लगातार सीमा पर टेंशन बढ़ाने की कोशिश करता रहा। ऐसा ही एक मौका 1975 में आया। अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया गया। इस हमले में चार भारतीय जवान शहीद हो गए। इस घटना पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि 20 अक्टूबर 1975 को चीन ने एलएसी क्रॉस कर भारतीय सेना पर हमला किया। हालांकि, चीन ने भारत के इस दावे को नकार दिया। चीन की तरफ से कहा गया कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी क्रॉस कर चीनी पोस्ट पर हमला किया और पूरी घटना को जवाबी कार्रवाई करार दिया।

1987 में भी टकराव देखने को मिला, ये टकराव तवांग के उत्तर में समदोरांग चू रीजन में हुआ। भारतीय फौज नामका चू के दक्षिण में ठहरी थीं, लेकिन एक आईबी टीम समदोरांग चू में पहुंच गई, ये जगह नयामजंग चू के दूसरे किनारे पर है। समदोरंग चू और नामका चू दोनों नाले नयामजंग चू नदी में गिरते हैं। 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी में यहां डटी रही, लेकिन 1986 की गर्मियों में पहुंची तो यहां चीनी फौजें मौजूद थीं। समदोरांग चू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था, भारत ने पूरी कोशिश की कि चीन को अपने सीमा में लौट जाने के लिए समझाया जा सके, लेकिन अड़ियल चीन मानने को तैयार नहीं था।

भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन चलाया और जवानों को विवादित जगह एयरलैंड किया गया। जवानों ने हाथुंग ला पहाड़ी पर पोजिशन संभाली, जहां से समदोई चू के साथ ही तीन और पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक भारतीय सेना तैनात हो गई। हालात काबू में आ गए और जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मामला शांत हो गया। हालांकि, 1987 में हिंसा नहीं हुई लेकिन अब 2020 में आकर एक बार फिर चीनी सेना ने टकराव को हिंसा में बदल दिया है। गलवान घाटी में 15 जून को जब दोनों सेनाओं के बीच बातचीत चल रही थी तो चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर अटैक किया।

ठोस रणनीति तय करने की जरूरत

चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए ठोस रणनीति तय करने की जरूरत है। युद्ध से किसी देश का भला नहीं होने वाला। युद्ध न तो भारत के हित में है, न चीन के। देखा जाए तो भारतीय कूटनीति के ढीलेपन ने ही चीन के मनोबल को मजबूत किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि साल 2003 में भारत ने चीन के अधीन तिब्बत स्वाययत क्षेत्र को मान्यता दे दी। यह भारत की एक बड़ी भूल कही जा सकती है। भारत और चीन के बीच 1988, 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013 में द्विपक्षीय समझौते हुए। इन समझौते में यह तय किया गया था कि दोनों पक्ष आपसी सहयोग, शांति और कूटनीति से सारे विवाद सुलझाएंगे। इसके बावजूद सीमा विवाद आज तक हल नहीं हुआ है, उल्टे भारतीय इलाकों में चीनी सैनिकों की घुसपैठ जारी होती रही। चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में छोटे-मोटे अतिक्रमण तो सैकड़ों बार किए हैं। 2013 में चीन-भारत सीमा पर मजबूती के लिए भारत सरकार ने माउंटेन कार्प्स के गठन की मंजूरी दी। लेकिन फिलहाल माउंटेन कार्प्स के गठन में कितनी प्रगति हुई है, यह बताना मुश्किल है।

चीन से सावधान रहने की जरूरत

भारत को चीन से सावधान रहने के साथ ही उसके विस्तारवादी रवैए का प्रतिकार करने के लिए भी तैयार रहना होगा। यह राहत की बात तो है कि भारतीय और चीनी सेना के कोर कमांडरों के बीच लंबी बातचीत के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने पर सहमति बन गई, लेकिन अब चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे कि इसी तरह की सहमति 6 जून को भी बनी थी, लेकिन सबको पता है कि 15 जून को चीनी सेना ने गलवान घाटी में किस तरह धोखे से हमारे सैनिकों को निशाना बनाया? गलवान में चीनी सेना की धोखेबाजी यदि कुछ बता रही है तो यही कि वह बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं रहा। धोखा देना और फिर शांति-सहयोग की फर्जी बातें करना चीन का स्वभाव बन गया है। ऐसे किसी भी मक्कार देश की बातों पर यकीन करने का अर्थ है खुद को खतरे में डालना। चीन केवल भारत के मामले में ही समझौतों और आपसी समझबूझ को धता बताने में माहिर नहीं है। वह दुनिया भर में मनमानी करने के लिए कुख्यात है।

कोरोना से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा चीन

ऐसे समय में, जब भारत और चीन समेत पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को क्रियान्वित कर कोरोना संकट से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल, कोरोना को चीनी वायरस कहा जा रहा है, क्योंकि यह वायरस चीन के वुहान शहर स्थित लैब से निकला है। ऐसे में चीन पर पूरी दुनिया की उंगली उठी है। चीन अब इससे ध्यान भटकाने के लिए अपने सीमाई इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। साथ ही विस्तारवादी नीतियों को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल, चीन बौखलाया हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को डर है कि कोरोना संकट की वजह से बाकी दुनिया उन्हें अलग-थलग न कर दे। साथ ही हाल के महीनों में विभिन्न देशों से व्यापार घाटे ने भी चीन की साम्यवादी सरकार की नींद उड़ा दी है। अमेरिका कोरोना संकट के बाद तो चीन पर लगातार हमलावर है। अब चीन की शी जिनपिंग सरकार भारत से सीमा विवाद को तूल देकर अपनी कमजोरी दुनिया के सामने जाहिर कर रही है और इसी कोशिश का नतीजा है लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी। दरअसल, चीन की अर्थव्यवस्था बीते कुछ समय से डगमगाई है। अन्य देशों से व्यापार के मामले में भी चीन का एकाधिकार कम हुआ है। भारत को ही लें तो भारत में समय-समय पर चीनी उत्पादों के बहिष्कार से जुड़ी मुहिम चलने से सरकार पर दबाव भी बढ़ा है इस वजह से कई करार कैंसल हुए और इसका परिणाम ये हुआ कि चीन से भारत का व्यापार प्रभावित हुआ। चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है। कम कीमत की वजह से दुनियाभर में चीनी उत्पाद पहुंचते हैं। अगर अन्य देश चीनी प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे तो चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। गलवान घाटी को लेकर चीन की जो अकड़ दिख रही है, वह एक तरह से चीन की रणनीति है और चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि बीते कुछ महीनों से जो व्यापार प्रभावित हुआ है, वह पहले जैसा हो जाए।

सैन्य शक्ति: भारत बनाम चीन

भारत और चीन महाशक्ति माने जाते हैं। दोनों ने समय के साथ खुद को सैन्य और सामरिक दृष्टि से ताकतवर करने की कोशिश की है। देखते हैं कि हरेक क्षेत्र में दोनों देशों की क्या स्थिति है? सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों के रक्षा बजट की। अमेरिका के बाद दुनिया में चीन का ही रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। इस समय चीन का रक्षा बजट 179 अरब डॉलर के करीब है। इसके मुकाबले फरवरी में पेश किए बजट के गणित में रक्षा क्षेत्र का खर्चा करीब 70 अरब डॉलर है; जो चीन से कहीं कम और जीडीपी का महज 2.1 फीसदी है। थल सेना की बात करें, तो भारत के पास जवानों की संख्या 14.44 लाख है; जबकि 21 लाख रिजर्व सैनिक भी भारत के पास हैं। चीन के पास 21.83 लाख सैनिक हैं। हालांकि उसकी रिजर्व ताकत 5.10 लाख जवान ही हैं। इसके बाद बात नौसेना की शक्ति की। भारत के पास एक युद्धपोत है, जबकि 18 विमान वाहक युद्धपोत हैं। भारत के पास 10 विध्वंसक युद्धपोत हैं; जबकि लड़ाकू युद्धपोतों की संख्या 15 है। इसके अलावा 135 गश्ती युद्धपोत भी हैं। भारत के पास 20 लघु जंगी जहाज के अलावा 14 पनडुब्बियां, 295 समुद्री बेड़े भी हैं। भारत के पास 22 मंजिल की इमारत जैसा ऊंचा आईएनएस विक्रमादित्य युद्धपोत है, जिसमें कामोव-31, कामोव-28, हेलीकॉप्टर, मिग-29 के लड़ाकू विमान, धु्रव और चेतक हेलिकॉप्टर, 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात हैं; जो एक हजार किलोमीटर के बड़े दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा आईएनएस चक्र-2 भी है, जो नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी है। चीन की बात करें, तो उसकी नौसेना में भारत की तरह एक युद्धपोत है; जबकि विमान वाहक युद्धपोत 48, विध्वंसक युद्धपोत 35, लड़ाकू युद्धपोत 51, गस्ती युद्धपोत 220, छोटे जंगी जहाज 35, पनडुब्बियां 68 और 714 समुद्री बेड़े हैं। अब बात वायुसेना ताकत की। भारत की वायुसेना में करीब 1.40 लाख सैनिक हैं। हमारे पास 1700 एयरक्राफ्ट हैं, 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 10 सी-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट और फ्रांस से आने वाले 36 राफेल फाइटर जेट जुड़ने वाले हैं। हाल ही में भारत ने स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल की है। इस स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट्स का नाम दिया गया है। वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को एचएएल से खरीदा है। उधर चीन के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना है और उसके पास 3.25 लाख के करीब सैनिक हैं। इसके अलावा चीन के पास 2800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट, 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 192 एडवांस्ड लॉन्चर, जमीन से हवा में मार करने वाले एस-300 मिसाइल भी हैं।

चीनी उत्पादों के बहिष्कार से चीन के होश ठिकाने आएंगे!

केंद्र सरकार ने 59 स्मार्टफोन एप को प्रतिबंधित करके चीन के प्रति अपना सख्त रुख दिखाया है। भारत अगर चीन को सबक सिखाना चाहता है तो एक बार चीनी उत्पादों को पूरी तरह नकार कर देखे, इससे चीन के होश ठिकाने आ जाएंगे। जिस तरह चीन की व्यापार नीति आक्रामक रही है, इससे यूरोप के देश भी घबराने लगे हैं और इस वजह से हाल के महीनों में यूरोपीय देशों से चीन का व्यापार प्रभावित हुआ है। कोरोना संकट के बाद तो स्थिति ऐसी हो गई है कि विदेशी कंपनियां ही चीन से बाहर निकल रही हैं और भारत को एक बड़े मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं। चीन के लिए ये चिंता का सबब है, इसलिए वह भारत पर गलवान घाटी के बहाने दबाव बना रहा है और इसकी आड़ में अपना आर्थिक हित साधने की कोशिश कर रहा है। भारत को कमजोर समझने की भूल कर रहा चीन भारत से डरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती आबादी। भारत अगले कुछ वर्षों में सबसे बड़ी आबादी वाला देश हो जाएगा। चीन के लिए उसकी आबादी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। चीन के अनुसार पॉप्युलेशन पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। एशिया में दबदबा बनाने के पीछे चीन की ये कोशिश वर्षों से रंग ला रही है। अब जबकि भारत इस मामले में चीन को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो चीन का डर अलग-अलग रूप से बाहर आ रहा है।

ताकत का नशा और असंतोष

शी जिनपिंग ही चीन में ऐसे नेता हैं, जिनके पास माओ त्से तुंग जैसी असाधारण शक्तियां हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में उनकी ताकत का अहसास इस बात से हो जाता है कि मार्च 2018 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जिनपिंग दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति रह सकते हैं। इससे पहले चीन में दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति न बन पाने की बाध्यता थी। इस तरह जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति रहने का रास्ता साफ हो गया है। बशर्तें वह अपनी तरफ से पद न छोड़ दें या कोई हालात उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर न कर दें। हालांकि जिस तरह माओ त्से तुंग को अपनी आर्थिक नीतियों के कारण सत्ता गंवानी पड़ी थी, कुछ वैसा ही जिनपिंग को भी आने वाले समय में झेलना पड़ सकता है। पश्चिम के मीडिया में पिछले कुछ समय से यह खबरें लगातार आ रही हैं कि चीन में असंतोष पैदा हो रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भले जिनपिंग के नेतृत्व में चीन के सुपर पॉवर बनने की तरफ बढ़ने की बात जनता को बता रही है; देश की आंतरिक स्थिति इसके विपरीत है। चीन में सूचनाएं देश से बाहर देने पर सख्त पाबंदी है। लेकिन हाल के समय में ऐसी सूचनाएं, खासकर पश्चिम में पहुंचने लगी हैं; जो यह संकेत देती हैं कि हालात वैसे नहीं हैं, जैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बताती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2010 से 2020 के बीच अपनी अर्थव्यवस्था दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। लेकिन इस साल ऐसा हो पाएगा, इसकी दूर-दूर तक संभावना नहीं दिख रही। कम्युनिस्ट पार्टी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चीन को इस साल 5.6 फीसदी की दर से आगे जाना होगा।

राजेंद्र आगाल