18-May-2022 12:00 AM

2761

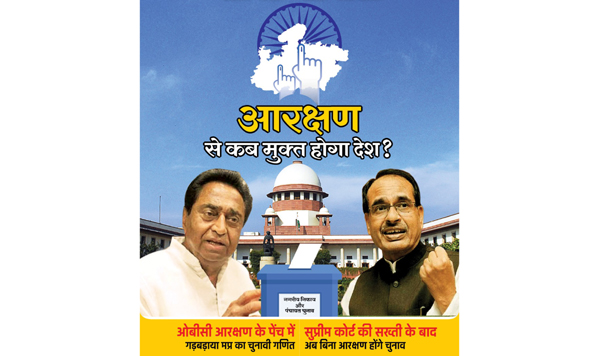

मप्र में ओबीसी आरक्षण की फांस में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव इस कदर फंस गए हैं कि इससे पार पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मप्र सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का निर्देश दिया है। जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाया है। दरअसल, मप्र ही नहीं देशभर में आरक्षण राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है।

मप्र सहित कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण की वजह से लंबित स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को लंबित निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों खासतौर से मप्र में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की शर्तों को पूरा किए बगैर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मप्र सरकार ने कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाया है, जिस पर 17 मई को सुनवाई होनी है। सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वजह है कि आजादी के 75 साल के बाद भी हमारा देश आरक्षण की फांस में फंसा हुआ है। दरअसल, सरकारों ने आरक्षण को केवल वोट का आधार बनाया है, विकास का नहीं।

62 साल बाद भी बेहाल

भारत में समानता के अधिकार के तहत 1960 में पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था, ताकि इस दौरान ये जातियां अन्य ऊंची एवं संपन्न जातियों के लोगों के बराबर का दर्जा प्राप्त कर सके। आरक्षण का दायरा दिन पर दिन बढ़ता गया, लेकिन जरूरतमंदों को इसका फायदा नहीं मिला। आज 62 साल बाद आरक्षण एक ऐसा नासूर बन गया है कि इससे देश कब मुक्त होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज जब भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है तो उसे फिर से पीछे धकेलने की साजिश है ये। समाज को दो हिस्सों मे बांटने की साजिश है। आजादी के 6 दशक बाद भी यदि हम आरक्षण की राजनीति करते रहे तो लानत है हम पर। निश्चित रूप से जब डॉ. अंबेडकर ने ही यह कहा कि आरक्षण वैसाखी नहीं है तो फिर आज 10-10 साल के अंतराल पर समीक्षा होने के बजाय पुन: आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ा दिया जाता है। आज देश में एक व्यक्ति एक संविधान क्यों नहीं लागू होता? आरक्षण से दलित वर्ग को आज तक कितना लाभ हुआ? हम हर जगह खुली प्रतियोगिता की बात करते है, तो फिर सभी नागरिकों को समान प्रतियोगिता का अवसर क्यों नहीं देते? कब तक हम वर्ग विशेष को आरक्षण प्लेट में रखकर देते रहेंगे? सामाजिक न्याय के नाम पर हम कब तक योग्य प्रतिभा का गला घोंटते रहेंगे? कब तक ये वोट की गंदी राजनीति चलती रहेगी? आरक्षण के नाम पर लगभग सभी पार्टियां एकमत हैं। और अब तो प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए भी संसद में बिल पास कराकर लागू कराए जाने की साजिश चल रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट इस प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था को पहले खारिज कर चुका था। मगर राजनीतिक दल विशेषकर बसपा की सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही संसद में बदलने के लिए राजनीतिक हथकंडे अपनाए जिसका समर्थन सपा को छोड़कर सभी दलों ने किया था। राजनीतिक दल कभी नहीं चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है।

आरक्षण के लाभ का हकदार होने के बावजूद भारत में सफाई पेशा समुदाय आज भी श्रम के बदले रोटी और जूठन तथा रोजगार के नाम पर मल-मूत्र ढोने और गटर में जान देता है। तो आखिर आरक्षण का लाभ किस दिशा में जा रहा है? भारत सरकार ने मैला ढोने के काम को नागरिक समाज में एक अपराध और अमानवीय प्रथा करार देते हुए इसके खात्मे के लिए 1993 में एक कानून पारित किया था और इसे भी अत्याचार और शोषण की श्रेणी में रखा था, बावजूद इसके आज भी हजारों दलित व दलित महिलाएं मैला ढोने जैसे अमानवीय कार्य करने को मजबूर हैं। डॉ. अंबेडकर के नाम पर दलितों की राजनीति करने वाले तथाकथित अंबेडकरवादियों ने इनके हक और अधिकारों की आवाज संसद या सड़क पर नहीं उठाई। सामाजिक न्याय का पैमाना सफाई पेशा जातियां ही हैं। मैला ढोना और गटर में उतरना, मानवता की सारी हदें पार कर जाता है। संसद में सामाजिक न्याय के पैरोकार और संविधान की दुहाई देने वालों ने इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। सत्ता की लालसा में अंधे और दलित बहुजन ब्राह्मणवाद और मनुवाद कोसते जरूर हैं, लेकिन इन्हीं के सहयोग और आशीर्वाद से सत्ता-सुख भोगने, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने और सत्ता के लिए दलितों के अधिकारों से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं करते। सत्ता-सुख के लिए विचारधारा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जिन महापुरुषों के चित्र इनके बैनर और पोस्टरों पर दिखाई देते हैं यह एक छलावा मात्र है। भारत में जाति आधारित भेदभाव जीवित है तो इसके लिए जिम्मेदार तथाकथित दलित नेता और राजनीतिक आरक्षण पर काबिज जातियां ही हैं। जिन्होंने राजनीतिक सत्ता के लिए नागरिक अधिकारों को बलि चढ़ा दिया। इन्हीं के नकारापन की बदौलत 21वीं सदी में और आजादी के 70 साल बाद भी रोजगार के नाम पर दलित मल-मूत्र ढोने और गटर में मरने के लिए विवश हैं।

सियासी घाटे-फायदे का गणित शुरू

प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राजनीतिक दल घाटे-फायदे के गणित में उलझे हुए हैं। कोर्ट के इस आदेश से भाजपा को पिछड़ा वर्ग के नाराज होने की चिंता सता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के सिर पर ठीकरा फोड़कर लाभ उठाने की फिराक में है। कांग्रेसियों का मानना है इस आदेश का लाभ कांग्रेस को न केवल पंचायत व निकाय चुनावों में मिलेगा, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी फायदा होगा। वहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी आरक्षण के आदेश को लेकर तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार मान रहा है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के आधार संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की गई है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि हम न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय (ग्राम, जनपद और जिला) पंचायत और नगरीय निकाय (नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम) में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए कोर्ट ने अध्ययन कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया था, जिसने मतदाता सूची का परीक्षण कराने के बाद दावा किया कि प्रदेश में 48 प्रतिशत मतदाता ओबीसी हैं। इस आधार पर रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई।

मप्र में नगरीय निकायों और पंचायतों में पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को ज्यादा आरक्षण को लेकर चली राजनीति और कानूनी दांव पेंच का लुब्बो लुआब यह है कि प्रदेश में अब ये चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे, लेकिन चुनाव का मुख्य मुद्दा ओबीसी आरक्षण ही होगा। मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भाजपा और कांग्रेस ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने के लिए एक-दूसरे को कोसेंगे। फैसला जनता करेगी कि उसके लिए असली मुद्दा क्या है? ओबीसी आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी या स्थानीय विकास? हालांकि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी मात खाने के बाद शिवराज सरकार ने इस मुद्दे को राज्य में ओबीसी को न्याय दिलाने के संकल्प में तब्दील करने का ऐलान किया है तो विपक्षी कांग्रेस इसे राज्य में ओबीसी हितों की उपेक्षा के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है।

गौरतलब है कि मप्र में कुल 378 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 16 नगर निगम, 98 नगर पालिकाएं तथा 264 ग्राम पंचायतें हैं। इसी तरह कुल 23 हजार 59 पंचायतें हैं, जिनमें 51 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें और 22 हजार 525 ग्राम पंचायतें हैं। राज्य में पिछले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। लेकिन बीच में सवा साल सत्ता में रही कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर 27 फीसदी करने का दांव चला ताकि ओबीसी वोट को कांग्रेस की तरफ खींचा जा सके। यही नहीं कांग्रेस ने नगरीय निकायों और पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन करने की चाल चली और नगरीय निकायों में महापौर-अध्यक्ष के चुनाव की अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू की। इन्हीं बदलावों के चलते कांग्रेस ने नियमानुसार 2019 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव टाले और उसके बाद तो उसकी सरकार ही चली गई।

कांग्रेस सरकार व ओबीसी आरक्षण

खास बात यह रही कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की घोषणा तो कर दी, लेकिन गजट अधिसूचना जारी नहीं की। यानी उस घोषणा का कानूनी दृष्टि से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद कोविड में दो साल निकले। जबकि संविधान के 73 व 74वें संशोधन के मुताबिक राज्यों को हर पांच साल में नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराना जरूरी है। इन्हें अधिकतम 6 माह तक टाला जा सकता है। लेकिन राजनीतिक कारणों से मप्र में ये चुनाव करीब ढाई साल टल चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ये बहुप्रतीक्षित चुनाव जून में होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि चुनाव दो चरणों में होंगे। इनकी अधिसूचना 24 मई तक जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से और पंचायत चुनाव मतपत्र पद्धति से होंगे। चुनाव प्रक्रिया 30 जून तक संपन्न कर ली जाएगी।

इस बीच ओबीसी आरक्षण के सवाल को लेकर कोर्ट में मात खा चुकी मप्र सरकार जनता को समझाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने सर्वोच्च अदालत में सुधारात्मक याचिका दायर की है। हालांकि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता। कानूनी लड़ाई के बरक्स कांग्रेस राज्य में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दिला पाने के लिए शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है तो जवाब में भाजपा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है।

चुनाव पर कितना होगा असर?

बहरहाल, मप्र में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने का मुद्दा चुनाव में कितना असर डालेगा, यह देखने की बात है। इस मुद्दे का चुनावी लाभ लेने की नीयत से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो इन चुनावों में 27 फीसदी टिकट पिछड़े वर्ग को देगी। जवाब में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा कांग्रेस से ज्यादा टिकट ओबीसी को देगी। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के तहत ओबीसी के लिए अलग से कोई आरक्षण न होने से पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को टिकट भी सामान्य सीट पर ही देने होंगे। इससे नया घमासान मचने की आशंका है। वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने के मुद्दे पर कांग्रेस अपनी जीत देख रही है। हालांकि भाजपा इस स्थिति से निराश नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन चुनावों में 'महाविजय का संकल्पÓ दिलाते हुए कहा कि हम ओबीसी व अन्य सभी वर्गों को न्याय देकर आगे बढ़ेंगे।

उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस कोर्ट की शरण में इसलिए गई, क्योंकि उसे चुनाव में अपनी पराजय का डर था। उसी के 'महापापÓ के कारण राज्य में ओबीसी आरक्षण रुका। उन्होंने तो यह भी कहा कि ये भाजपा है, जिसने मप्र को 3-3 मुख्यमंत्री ओबीसी से दिए। खुद शिवराज भी ओबीसी हैं। सवाल यह कि कौन सी पार्टी ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने का राजनीतिक फायदा उठा पाएगी? दूसरा, यह कि राज्य में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का औचित्यपूर्ण आधार क्या है? पहले सवाल का जवाब यह हो सकता है कि संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा कांग्रेस की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत और फोकस्ड है। उसका प्रचार और दुष्प्रचार तंत्र भी कांग्रेस के मुकाबले बहुत बड़ा है। वो पूरी कोशिश करेगी कि ओबीसी मुद्दे पर कोर्ट में सरकार की नाकामी का ठीकरा वह कांग्रेस पर ही फोड़े। यानी यह संदेश देने की कोशिश होगी कि भाजपा तो पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण देने जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ही फच्चर मार दिया। इसकी तैयारी हो चुकी है। उधर कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी कि 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने के लिए वह भाजपा को कोसे और यह संदेश देने की कोशिश करे कि पिछड़ों की असली हितैषी वही है, भले ही उसने सत्ता में रहते हुए एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री न बनाया हो।

यहां 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण में राजनीति के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मसला भी शामिल है। कोर्ट द्वारा राज्य में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण अमान्य करने का असर सरकारी नौकरियों पर भी पड़ेगा। राज्य में अभी शासकीय सेवाओं में पिछड़ों को 14 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है, जिसे बढ़ाकर 27 फीसदी किया जाना है। लेकिन सवाल यह है कि मप्र में पिछड़ों की आबादी वास्तव में है कितनी? और इस 27 फीसदी आरक्षण का आधार क्या है? ऐसा करने पर कुल आरक्षण 63 फीसदी हो जाएगा, उसका क्या? दरअसल राज्य में ओबीसी की आबादी वास्तव में कितनी है, इसका कोई प्रामाणिक आंकड़ा न तो शिवराज सरकार के पास है और न ही कमलनाथ सरकार के पास था।

सुप्रीम कोर्ट के साफ दिशा निर्देश हैं कि पहले पिछड़ों की वास्तविक आबादी के प्रामाणिक आंकड़े सरकार पेश करे, उसी के बाद तय होगा कि ओबीसी वास्तव में कितने फीसदी आरक्षण के हकदार हैं। शिवराज सरकार ने जल्दबाजी में कोर्ट में जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमे राज्य में ओबीसी आबादी 48 फीसदी होने, तदानुसार राज्य में ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा किया गया। ये आंकड़े भी किन प्रामाणिक स्रोतों से जुटाए गए, स्पष्ट नहीं है। उधर, कांग्रेस का मानना है कि मप्र में ओबीसी कुल आबादी का करीब 52 फीसदी हैं। कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी के आंकड़े ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से जुटाए जाएं, लेकिन वो एक जटिल, गहरी और लंबी प्रक्रिया है। राज्य सरकार वादे के मुताबिक यह प्रक्रिया भी समय पर पूरी नहीं कर पाई। इसके अलावा आरक्षण के इस फॉर्मूले में बड़ा पेंच सर्वोच्च न्यायालय का वो निर्णय है, जिसमें कहा गया है कि (कतिपय अपवादों को छोड़कर) देश में कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता।

ओबीसी का कोटा पूरा

मप्र में ओबीसी को पहले से दिए गए 14 फीसदी आरक्षण से यह कोटा पूरा हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चूंकि सरकार के पास ओबीसी आबादी के प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं, इसलिए नगरीय निकायों और पंचायतों के ताजा चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। यानी चुनाव में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को ही मिलेगा, जो कुल मिलाकर 36 फीसदी होता है। अब चुनाव नतीजे जो भी हों, लेकिन इन नतीजों से राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के संकेत जरूर मिलेंगे, यह तय है। सरकार ने 49 प्रतिशत आबादी बताते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मप्र में 35 प्रतिशत आरक्षण मांगा था, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही की गई। निकायवार रिपोर्ट ही नहीं बनाई। अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अधूरी रिपोर्ट खारिज कर दी। वैसे तो इसका सीधा असर सरकार, लोकल चुनाव और राजनीतिक दलों पर पड़ेगा, लेकिन इस फैसले के दो साइड इफेक्ट भी हैं। इसमें सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग को फिलहाल राहत मिलते दिख रही है कि वहां भी 27 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा या नहीं, यह तय नहीं है। लेकिन, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को नुकसान होगा क्योंकि पार्टियां तो अब सामान्य वर्ग की सीटों पर भी ओबीसी चेहरे उतारने के मूड में है। पहले यह 14 प्रतिशत ही होता था, अब तो 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी चेहरे उतारना ना चाहते हुए भी मजबूरी बन सकती है।

मंत्रालय सूत्रों की मानें तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट के लिए तय प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। इसकी वजह यह है कि सरकार कोर्ट में लिखित में कह चुकी थी कि 30 मई तक ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लिहाजा इसके बाद चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट में यह जरूर कहा कि इस वर्ग की प्रदेश में आबादी 49 प्रतिशत है। इसलिए 35 प्रतिशत सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित की जाएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। जानकार कहते हैं कि मप्र सरकार ने ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इसके लिए 1990 की तत्कालीन जयललिता सरकार ने एक प्रस्ताव संसद में पेश किया था। उस समय राजीव गांधी सरकार ने इसे पारित कर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। इसके बाद संवैधानिक मान्यता मिली। जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है।

मप्र में 3 साल से अटके नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल सकता। दरअसल, 1994 से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू है। 2014 का आखिरी पंचायत चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के साथ ही हुआ था। 2014 तक प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जाति की 16 प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजाति की 20 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत सीटें रिजर्व थीं। लेकिन, पेंच तब फंस गया, जब 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने रोटेशन और परिसीमन की कार्रवाई की। इसमें आरक्षण का पेंच इस कदर फंस गया कि अब इससे निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला देकर राजनीतिक पार्टियों को बैकफुट पर ला दिया है।

52 साल बाद भी आरक्षित वर्ग बेहाल

भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान में निहित समता के अधिकार (अनु. 14-18) के तहत पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण देने का सिर्फ एक उद्देश्य था और वह यह कि इनको अन्य ऊंची एवं संपन्न जातियों के लोगों के बराबर का दर्जा दिया जा सके। अन्य सभी उच्च जातियों एवं वर्गों के साथ-साथ इन पिछड़े एवं शोषित लोगों का भी इस देश के विकास में बराबर का योगदान हो। आरक्षण की व्यवस्था शुरू में 1960 में शुरू की गई और डॉ. अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि- हर 10 साल में यह समीक्षा हो जिनको आरक्षण दिया जा रहा है क्या उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ या नहीं? उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप में कहा कि यदि आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को इस व्यवस्था का लाभ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मतलब वैसाखी नहीं है जिसके सहारे आजीवन जिंदगी जिया जाए, यह तो मात्र एक आधार है विकसित होने का। संविधान द्वारा दलितों को लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में प्रदत्त आरक्षण का उपयोग न्यायसंगत तरीके से न किए जाने के कारण दलितों में ही असंतोष पैदा हो रहा है। अनुसूचित जातियों/जनजातियों की एक लंबी सूची है। बावजूद इसके कुछ चुनिंदा दलित जातियां और उनके परिवार ही पूरे राजनीतिक आरक्षण पर लंबे समय से काबिज हैं। इस कारण राजनीतिक आरक्षण का लाभ सभी अनुसूचित जातियों/जनजातियों को समान रूप से नहीं मिल पाया है। इसी कारण कई दलित जातियां राजनीति के हाशिए पर चली गई हैं। इसलिए समय आ चला है कि राजनीतिक आरक्षण का न्यायोचित लाभ अनुसूचित जातियों/जनजातियों को समान रूप से मुहैया कराने के लिए कास्ट रोटेशन पॉलिसी अर्थात् जाति फेर-बदल नीति की आवश्यकता है।

चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं फैसला 17 को

मप्र में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं, यह 17 मई को तय होगा। शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्डवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। साथ ही पुनर्विचार आवेदन में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। आयोग अपने स्तर पर तैयारी कर चुका है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग से उन निकायों की जानकारी मांगी गई है, जहां कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनाव कराए जाने हैं। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण करने के लिए कहा गया है। दोनों विभागों ने अपने स्तर पर तैयारियां भी कर ली हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल, सरकार ने चुनाव कराने के लिए आरक्षण सहित अन्य प्रक्रिया करने के लिए दो-तीन सप्ताह का समय मांगा है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट यदि राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मान्य कर लेता है तो फिर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। आयोग ने सरकार से ओबसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की है। आयोग का दावा है कि प्रदेश के कुल मतदाताओं में 48 प्रतिशत ओबीसी हैं।

आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं कई राज्य

देश के आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं, जो 50 फीसदी आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पक्ष में खड़े हैं। इनमें मप्र, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं, जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। दरअसल, साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद कानून ही बन गया कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके चलते राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आड़े आ जाता है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से आगे बढ़ाने के पक्ष में है। इसके लिए बाकायदा गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर अपना पक्ष मजबूत से रखेगी, जिसके लिए पिछले दिनों कैबिनेट में इस पर चर्चा भी हुई। राजस्थान सरकार इस बात से सहमत है कि आरक्षण की 50 फीसदी सीमा पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसे बढ़ाया जाना चाहिए। तमिलनाडु में काफी पहले से ही आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से कहीं ज्यादा है। यहां पर रिजर्वेशन संबंधित कानून की धारा-4 के तहत 30 फीसदी रिजर्वेशन पिछड़ा वर्ग, 20 फीसदी अति पिछड़ा वर्ग, 18 फीसदी एससी और एक फीसदी एसटी के लिए रिजर्व किया गया है। इस तरह से तमिलनाडु में कुल 69 फीसदी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 69 फीसदी रिजर्वेशन की बात करता है, जिसे लेकर कोर्ट में याचिका भी पड़ी है। याचिका में कहा गया है कि इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने कहा था कि रिजर्वेशन के लिए 50 फीसदी की सीमा है। झारखंड की हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार भी राज्य में 50 फीसदी से अधिक आरक्षण बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर उनका पक्ष मांगा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सदन में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक बढ़ाने की बात कही है। इसके पीछे असल वजह यह है कि झारखंड में काफी लंबे समय से ओबीसी समुदाय 14 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसदी करने की मांग कर रहा है, जिसे लेकर हेमंत सोरेन चुनाव में वादा भी कर चुके हैं।

जातीय आधार पर आरक्षण देने से जरूरतमंदों का हक मारा जा रहा है

हमारे देश में आरक्षण जन्म के आधार पर दिए जा रहे हैं, जरूरत के आधार पर नहीं। इसकी वजह से सरकार में अयोग्यता और पक्षपात को प्रश्रय मिलता है और करोड़ों वंचित लोग अपने नारकीय जीवन से उबर नहीं पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जातीय आरक्षण के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। 5 जजों की इस पीठ ने अपनी ही अदालत द्वारा 2004 में दिए गए उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि आरक्षण के अंदर (किसी खास समूह को) आरक्षण देना अनुचित है यानी आरक्षण सबको एकसाथ दिया जाए। उसमें किसी भी जाति को कम या किसी को ज्यादा न दिया जाए। सभी आरक्षित समान हैं, यह सिद्धांत अभी तक चला आ रहा है। ताजा फैसले में भी वह अभी तक रद्द नहीं हुआ है, क्योंकि उसका समर्थन 5 जजों की बेंच ने किया था। अब यदि 7 जजों की बेंच उसे रद्द करेगी तो ही आरक्षण की नई व्यवस्था को सरकार लागू करेगी। यदि यह व्यवस्था लागू हो गई तो पिछड़ों और अनुसूचितों में जो जातियां अधिक वंचित, अधिक उपेक्षित, अधिक गरीब हैं, उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन कई लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरियों में से जातीय आरक्षण पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए।

राजेंद्र आगाल